Пехотный полк Петра Первого.

Пехотный полк петровских времён состоял из двух батальонов, за некоторым исключением:

Преображенский лейб-гвардии полк

имел в своём составе 4 батальона,

Семёновский лейб-гвардии полк,

а также

Ингерманландский

и Киевский пехотные полки - по 3 батальона.

Каждый батальон имел по 4 роты, роты

делились на 4 плутонга. Во главе роты стоял капитан. Он должен был «воспитывать» свою роту в военном

отношении и для этого все «воинские порядки благоразуметь». Кроме командира в роте полагалось ещё

три офицера: поручик, подпоручик и прапорщик.

Пехота Петра I

Поручик был помощником ротного командира и должен был обо

всём «во все дни подробно рапортовать» последнему. Подпоручик помогал поручику, прапорщик же обязан был

нести

в строю знамя; кроме того он должен был «по вся дни посещать немощных» и ходатайствовать за нижних чинов

«егда они в наказание впадут».

Среди начальников из низших чинов первое место занимали в роте два сержанта,

которым было «очень много дела в роте»; подпрапорщик имел своей задачей заменять

при знамени прапорщика, каптенармус заведовал оружием и амуницией, капралы командовали плутонгами.

Во главе полка стоял полковник; по уставу, он должен «как капитан в своей роте, такое же и ещё боле у

своего полку первое почтение иметь». Подполковник помогал командиру полка, премьер-майор командовал

одним

батальоном, секунд-майор - другим; причём премьер-майор считался старше секунд-майора и имел кроме

командования, обязанность заботиться, «в добром ли состоянии обретается полк как в числе солдат,

так в их оружии, амуниции и мундире».

Разнообразную конницу начала правления Петра (рейтар, копейщиков, гусар) в армии Петра

заменили драгунские полки. Драгунский

(конно-гренадерский)

полк состоял из 5-ти

эскадронов

(по 2 роты в каждом) и насчитывал 1200 человек. В драгунском полку 9 рот были фузилёрными и одна

гренадёрская. Отдельный эскадрон состоял из 5-ти рот (600 человек).

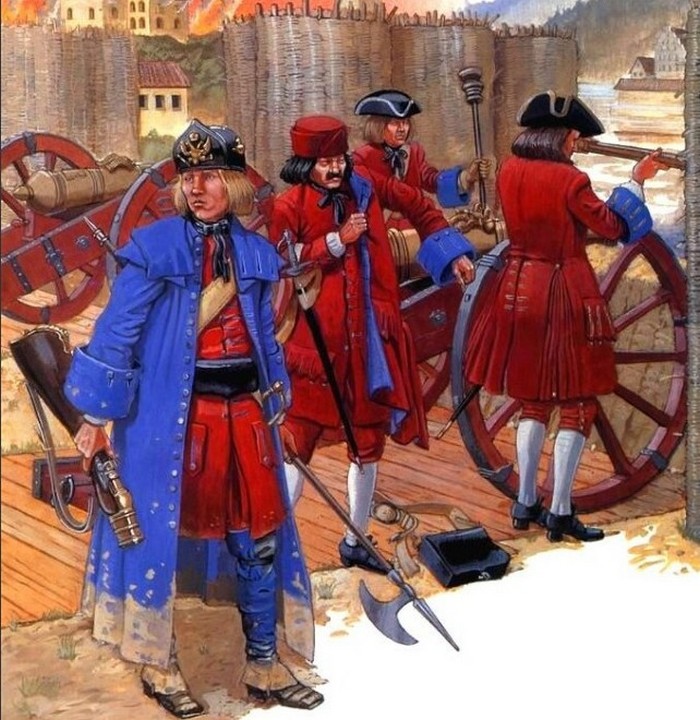

Канонир и обер-офицер Артиллерийского полка 1708-1709 гг.

По штатам 1711 года в полку

значилось:

штаб- и обер-офицеров - 38 человек,

унтер-офицеров - 80 человек,

рядовых - 920

человек,

нестроевых - 290 человек.

В роте состояло:

обер-офицера - 3,

унтер-офицеров - 8,

рядовых драгун - 92.

Артиллерия Петровских времён состояла из 12-ти, 8-ми, 6-ти и 3-х фунтовых полевых орудий, однопудовых

и полупудовых гаубиц, пудовых и 6-ти пудовых мортир. Фунт равнялся чугунному

ядру с диаметром в 2 английских дюйма (5,08 см), весовой фунт превышается при этом в 20

золотников (85,32 г). Пуд равен 16,38 кг.

Это была неудобная для транспортировки артиллерия: 12-фунтовая пушка, например, весила

с лафетом и передком 150 пудов, везли её 15 лошадей.

Полковую артиллерию составляли 3-ех фунтовые орудия.

Сначала таких пушек полагалось 2 на батальон, а с 1723 года ограничивались двумя на полк. Эти полковые

пушки весили около 28 пудов (459 кг). Дальнобойность орудий тех времён была очень незначительная - около

150 сажен (320 м) в среднем и зависела от калибра орудия.

Из пушкарей и гранатчиков прежних времён Пётр приказал сформировать в 1700

году особый

Артиллерийский полк,

для подготовки же артиллеристов был учреждены школы:

инженерная и навигационная в Москве и инженерная в Санкт-Петербурге. Оружейные заводы на

Охте и в Туле, организованные Петром, производили для армии артиллерию и ружья.

Бомбардир (в шинели), канониры и офицер Артиллерийского полка 1710 г.

Регулярная армия Петра Первого формировалась рекрутскими призывами, с обязательной бессрочной

(пожизненной)

службой. Как следствие в государстве появилась категория военнослужащих утративших возможность служить

в полевой армии и на военных кораблях по различным причинам. Для этой категории военных в 1702 году

создаются

Гарнизонные войска,

как тип войск, из

городовых стрельцов, солдат,

рейтаров и других. В 1710 г. вышел один из первых указов:

«…престарелых и раненых

и увечных офицеров и урядников и солдат пересмотреть в военном приказе и годных разослать по губерниям,

а негодных к посылке отослать в Московские богадельни…».

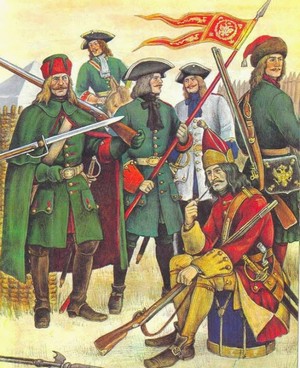

Форма армии Петра I, 1708-1711 гг., автор рисунка Николай Зубков.

Слева - канонир Артиллерийского полка.

Справа - пикинер пехотного полка.

В центре - унтер-офицер конно-гренадерского полка полковника Хлопова.

Красно-синий мундир был отличительным для артиллерии с начала 1700-х до 1720-х гг. Личное снаряжение

канонира включало пальник, пороховой рог и шпагу в портупее.

Пехотинцы, вероятно, летом носили только камзол без кафтана (если камзол у них вообще был). Пистолет держится

на поясе за счет крюка - такие пистолеты с крюками были выданы пикинерам 47 фузелерных батальонов армии

в августе 1708 г. Галстук красный либо черный, после 1708 г. должен был быть коротким, т.е. без

свисающих спереди концов.

Если в документах не указан цвет чулок, можно предположить с большой вероятностью, что они были серыми - это

самый дешевый вариант. Несмотря на то, что поля шляп должны были быть обшиты тесьмой по краю, у многих

полков обшивки на шляпах не было; не имеет обшивки и сохранившаяся шляпа Петра.

Драгунский гренадерский полк Хлопова в 1709 г. имел темнозеленые кафтаны, красные камзолы со штанами и

гренадерские шапки неизвестного образца.

Изображенный тип шапки с передними и задним отворотами и с изогнутым колпаком, по видимому, вошли в моду

в конце 1700-х гг. и постепенно заменили меховые шапки.

Драгунские кафтаны, в отличие от пехотных, имели так называемый «кавалерский» воротник с пуговицами.

Вместо двубортных кафтанов в 1712 г. стали носить однобортные.

Этот унтер-офицер - ветеран Калишской баталии 1706 г., судя по наградной медали в петлице. Клинок его

палаша - с двуглавым орлом - скорее всего изготовлен в Золингене.

При гранатной суме на широкой перевязи и патронной лядунке на узком ремне через другое плечо, этому

кавалеристу полагается еще погонный ремень с крюком для подвешивания драгунской фузеи.

Гарнизонные войска

были предназначены для несения гарнизонной и внутренней службы, охраны, обороны гарнизонов

и подготовки рекрутов для полевых войск. Военно-административной единицей в гарнизонах были

полубатальон,

батальон и полк. При гарнизонных войсках состояли военные школы для солдатских детей, из которых

готовились

будущие нижние чины. К 1720 г. гарнизонные войска состояли из 80-ти пехотных и 4-х драгунских

полков. Драгунские полки находились в распоряжении губернатора.

Бомбардир роты Артиллерийского полка 1712-1720 гг.

Рядовые бомбардирской роты артиллерийского полка носили кожаные шапки с медными эмблемами в виде

гранат.

Камзолы, кафтаны и штаны красного цвета призваны вызывать ассоциации с батальонным дымом и пламенем,

рвущимся из орудийного жерла. Бомбардиры вооружались шпагою, пистолетом, медной мортирцей, которая

при

стрельбе опиралась на алебарду.

Вооружение каждого солдата состояла из шпаги с портупеей и фузеи. Фузея - ружьё,

весившее около 14 фунтов (5,7 кг); его пуля весила 8 золотников (34 г); замок фузеи был кремневый;

на фузею насаживался в нужных случаях багинет - пяти- или восьмивершковый трёхгранный штык (длина штыка

22 см или 35 см).

Патроны помещались в кожаных сумках, прикреплённых к перевязи, к которой привязывалась ещё роговая

натруска с порохом. Каптенармусы и сержанты вместо фузеи были вооружены алебардами - топорами

на трёхаршинном древке (2.1 м).

Одна из рот в каждом полку называлась гренадерской, и особенностью её вооружения

были фитильные бомбочки, хранившиейся у гренадера в особой сумке;

фузеи гренадера были немного легче и солдаты при бросании бомбы могли свои фузеи на

ремне закладывать за спину. Нижние чины артиллерии были вооружены шпагами, пистолетами и

некоторые - ещё особой «мортирцей».

Эти «мортирцы» были чем-то средним между фузеей и маленькой

пушкой, прикреплённой к фузейному ложу с фузейным замком; при стрельбе из мортирец их приходилось

поддерживать особой алебардой; длина мортирцы равнялась 13 вершкам (57 см), стреляла же она бомбочкой,

равнявшейся фунтовому ядру (409 грамм). Каждому солдату полагался ранец для носки вещей. Драгуны для

пешего

боя были вооружены фузеей, а для конного - палашом и пистолетом.

Лейб-гвардия Петра I, формирование первых двух полков.

В 1683 г. 5 июня под руководством Петра Первого в подмосковном селе Семёновское было собранно потешное

войско

для организации игровых битв. Потешные войска образовывались не вследствие какого-нибудь указа, с

утвержденным

штатом и окладами, они появлялись сами собой, незаметно для себя и московского люда. В 1682 году Петру

Алексеевичу

шел 11 год. Живя неразлучно со своей матушкой Натальей Кирилловной, он проводил детство в теремах,

окруженный

прислужниками. Единственными развлечениями Петра были рассматривание картинок и игрушки: деревянные

лошадки,

потешное оружие и в особенности много барабанов, до которых он видно был большой охотник.

Во время стрелецкого бунта 1682 г. Петр с матерью укрывается в селе Воробьево. Под видом игрушек для

царевича

привозят в село барабаны, пики, потом порох, ружья. И вот 30 мая 1883 года в День Рождения царевича в

Воробьеве грянул орудийный залп. Пушки уже не потешные, а вполне настоящие. Одиннадцатилетний Петр

Алексеевич

собирает личную охрану из потешных полков. Стрельбою занимаются не дети, не сверстники Петра, а люди

взрослые, мастера гранатного и оружейного дела под руководством капитана Семена Зоммера из выборного

полка

Аггея Шепелева. Люди села Семеновского принимают участие в формировании потешного войска царевича.

В августе Петр Алексеевич переезжает в село Преображенское, где настойчиво продолжает формировать

потешные

полки и вооружать их оружием совсем не потешным. Год спустя к вооружению потешных полков прибавляются

алебарды,

палаши, кончеры (граненные мечи, предназначенные для поражения противника через кольчугу), шпаги,

булатные мечи

и топоры, бердыши, мушкеты. Каждая отправка из Москвы в Преображенское на столько внушительна, что на

перевозку

требуется несколько подвод.

На реке Яузе сделана потешная крепость, названная Петром Пресбургом, по имени города, что в Венграх

столицею есть.

Молодые солдаты, не по летам строго обученные, одеваются в мундиры темно-зеленого цвета. Отрабатываются

приемы

взятия потешной крепости с использованием мортир и пушек. Потешное войско Петра растет с каждым днем.

Чины

потешных войск были собраны из придворных Петра Алексеевича и по окончанию потешных игр расходились по

своему

прямому назначению, кто в царские хоромы, кто на конюшни. В 1688 году Петр Алексеевич строит потешные

суда

и плавает по Плещееву озеру.

Мушкетёр л.г. Преображенского полка, ноябрь 1700 г.,

художник Сергей Шаменков.

Преображенский полк носил темно-зеленую форму с 1690-х годов. Реконструкция

показывает мушкетера, одетого в униформу в так называемом "венгерском стиле" и уже

традиционном темно-зеленом цвете кафтан с красными обшлагами.

Шапка красная, отороченная мехом в польском стиле, так как ее верх

менее высок, чем соответствующие традиционные русские шапки. Головные уборы этого образца, вероятно,

выдавались всем новым полкам в армии царя Петра. Кроме того, военнослужащий обут в высокие

красные кожаные сапоги.

Основное оружие солдата - кремневый мушкет. Он идет в комплекте с патронной сумкой и натруской. Мало

что известно о другом оружии

Преображенского полка.

В качестве дополнительного оружия - шпага и почти наверняка

(хотя и невидимый в этой реконструкции) багинет.

Драбант Петра I.

Реконструкция выполнена при участии Сергея Летина, художник Николай Зубков.

Драбанты (шведск. Drabant, нем. Trabant - спутник) - военные отряды телохранителей

при важных особах. Наиболее известны лейб-драбанты Карла XII - дворянский корпус,

в качестве личной охраны сопровождавший шведского короля в битвах и походах.

Драбантов имели при себе и противники Швеции: датский король Фредерик IV и саксонский

курфюрст Август II.

В армии Петра I драбанты играли менее заметную роль, быть может, потому, что формирования

их носили временный характер и чаще предназначались, не для войны, а только для парадных

церемоний (почетный караул или конвой).

Примером тому может служить самое знаменитое Драбантское формирование петровской эпохи - Кавалергардия -

рота офицеров на вороных конях, украшавшая собой торжества коронации Екатерины I в 1724 г.

Формирование сводных гренадерских полков в 1708 г., штатное расписание, годовое

жалование и численность.

До 1708 г. пехотные полки формировались в составе двух батальонов, по пять рот. В каждом батальоне одна

из рот была гренадерской. Гренадерские роты регулярно выделялись на формирование гренадерских

батальонов,

а потом возвращались в свои пехотные полки.

В марте 1708 г. было принято решение окончательно забрать из

пехотных полков гренадерские роты и сформировать из них три отдельных гренадерских полка 7-ротного

состава.

Одним из этих полков стал Гренадерский Бильса полк, впоследствии

Углицкий 63-й пехотный полк.

Полковой штаб.

Командир полка - полковник, жалование 300 руб./год.

Воинский устав от 1716 г. гласил, что без ведома полковника не смеет ни какой начальный человек

ничего знатного в полку начать.

Штаб-офицеры:

подполковник, жалование 150 руб./год

майор - 140 руб./год

Майор был ответственным за хозяйственную часть полка.

Офицеры и чиновники штаба, до 1711 г. их было 6 человек:

лекарь, жалование 120 руб/год

аудитор - 100 руб./год

профос - 84 руб./год

писарь - 80 руб./год

квартирмейстр

адъютант

В 1720 г. в штат штаба полка добавились провиантмейстер, фискал, комиссар и священник.

Фискал наблюдал за легитимностью действий должностных лиц полка и был обязан доносить

о всех нарушениях. В 1731 г. эта должность была упразднена, в России она заслужила недобрую славу.

Полковой суд состоял из превуса (председателя) в чине штаб-офицера, двух капитанов, двух

капитан-поручиков, двух прапорщиков, двух сержантов, двух капралов и аудитора. Аудитор

назначался для производства следствия, допроса обвиняемых и делопроизводства в суде.

Штат роты гренадерского полка.

Штатная численность всех 7 рот полка была одинаковой.

Командир роты - капитан, жалование 100 руб/год.

Ближайшим помощником командира роты был капитан-поручик, у него в подчинении находились:

поручик, жалование 80 руб./год

подпоручик - 50 руб./год

прапорщик - 50 руб./год

Прапорщик был обязан ходатайствовать за нижних чинов. При параде и в бою он находился

при знамени полка, и под страхом смертной казни не должен был оставлять знамя в сражении.

Нижние чины роты, унтер офицеры:

Сержант, жалование 14,4 руб/год

подпрапорщик - 13,68 руб./год

каптенармус - 13,68 руб./год

фурьер - 13,68 руб./год

капралов - 6, жалование 12 руб./год

рядовых - 140, жалование 10,98 руб./год

писарь - 12 руб./год

Каптенармус заведовал исключительно оружием, кремнями и патронами. В бою всегда находился

при ротном патронном ящике. В обязанности фурьера входили заготовка съестных припасов, фуража, хлопоты

за квартиры для своей роты.

В штате полка находился гобоист и иноземец (жалование 80 руб./год). В каждой роте с окладом

рядового служили:

гобоист

2 барабанщика

лекарь

профос

кузнец

плотник

слесарь

В штате полка

числилось 86 извозчиков и 86 денщиков с годовым окладом 6 руб. Кроме штатного состава

строевых и нестроевых чинов в полку были сверхштатные нестроевые чины, называвшиеся неслужащими.

Довольствие, обмундирование, снаряжение и вооружение полка.

Продовольственные нормы в мирное и военное время существенно различались. В мирное время солдату

полагалось

в год:

муки - 3 четверти (объем около 9 литров)

крупы - 1,5 четверти (4,5 литра)

соли - 24 фунта (9.8 кг)

мяса на 72 коп.

В военное время солдату выдавалось:

крупы - 1,5 гарнца/мес. (объем около 6 литров)

соли - 2 фунта/мес. (820 грамм)

хлеба - 2 фунта/день

мяса - 1 фунт/день (410 грамм)

вина - 2 чарки/день

пива - 1 гарнец/день (4 литра)

На квартирах полагался так называемый «сервис»: уксус, дрова, свечи, постель.

Иногда в пищу добавляли другие продукты.

Вещевое довольствие, установленное Петром Первым, определяло каждой вещи срок службы.

Бессрочных вещей не было. По истечению срока употребления вещь заменялась на новую. В гардероб гренадера

входили:

шляпа

кафтан суконный, с медными пуговицами

камзол и лосиные штаны с прикладом и пуговицами

епанча (плащ)

галстук фланелевый, черный

сапоги, башмаки, две пары чулок

холста 11,5 аршин (8,2 м) на две рубахи и 6,5 аршин (4,6 м) на две пары подштанников

Гренадер, 1720 г.

К 1720 г. были установлены точные правила относительно цветов сукна. Полевой пехоте полагался

кафтан из темно-зеленого сукна. Воротник, петли, обшлага рукавов оторачивались красной материей,

подкладка - красная.

Камзол и штаны красного цвета, галстуки и чулки - белые. Епанчи изготовлялись

из красного сукна, нижний воротник красный, а верхний воротник светло-синего цвета, в цвет подкладки.

У унтер-офицеров воротник обшивался галуном.

Вооружение гренадера составляли фузея со штыком. С 1708 г. штык был заменен на шпагу, которую носили

в кожаных ножнах. Гранатную сумку носили на кожаной перевязи. Под левым нижним концом сумки

прикреплялась кожаный чехол для штыка.

Подсумок для патронов одевался спереди. На перевязи гранатной

сумки прикреплялась медная трубка для фитиля. Рядовым и капралам гренадер полагался ранец и жестяная

водоносная фляга. Сержанту и каптенармусу полагалась алебарда. Фурьер носил ротный значок - кусок

материи

на трех аршинном древке с номером полка и роты. Офицерские ремни и портупеи обшивались по краям

узким золотым галуном.

Ружья у всех чинов были одинаковыми - гладкоствольные, кремниевые. В 1715 г. калибр ружья составлял 0,87

дюйма (22,1 мм),

вес пули 8 золотников (32 грамма), при пороховом заряде 3.5 золотника (14 грамм). Прибор к ружью был

выполнен из железа и выдавался на 5 лет.

Главным фактором успеха в бою Петр Первый считал нравственную подготовку, дающую войскам твердую

решимость.

Поэтому требовал от нижних чинов и офицеров твердого, непоколебимого характера. Главное внимание

при обучении солдат было обращено на стрельбу и полевое учение с маневрированием, причем царь

требовал проводить учения в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Развернутый строй был единственным видом боевого построения как для стрельбы, так и для удара в штыки.

Для отражения атаки кавалерии полк строился в каре, т.е. разворачивался фронтом на все четыре стороны,

а углы занимались пушками, имеющимися в каждом полку. В общевойсковых каре гренадерские полки

занимали самые опасные места, на флангах или углах боевого порядка.

Драгуны при Петре I.

Указом от 8 ноября 1699 г. Петр Первый учредил новую регулярную армию. В армию вошли 27 пехотных полков

и 2 драгунских: Московский - Ефима Гулица и Киевский - Шневенца и Боура. Первоначально полки именовались

по именам полковников, но в 1708 г. были переименованы по провинциям и городам.

В 1701 г. 20 октября новгородским воеводой Апраксиным был сформирован девятиротный Драгунский полк.

Личный состав набирался из сотенных гусар, копейщиков и рейтар Вотской, Деревской, Бежецкой,

Обонежской, Шелонской пятинах и городов Тверь, Новый Торжок, Старица. В полку состояло:

штаб-офицеров - 2,

обер-офицеров - 29,

нижних чинов - 723,

всего - 754 человека.

К 1711 г. было сформировано 33 драгунских полка.

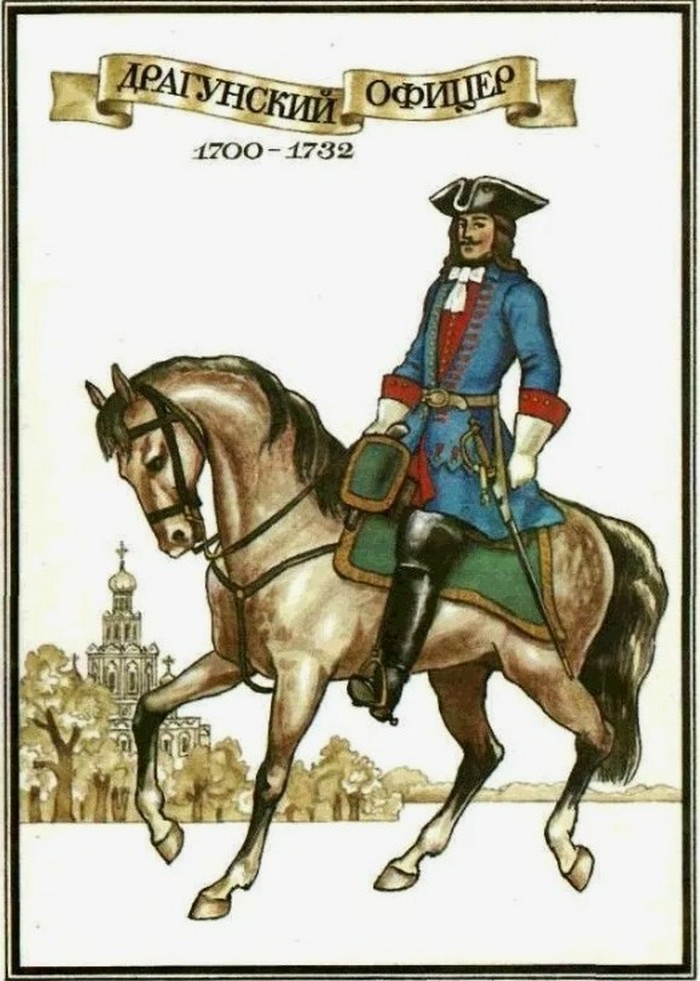

Обер-офицер драгунского полка Петра Первого, 1700-1732 гг.

Петровский драгун был одет в синий с красной оторочкой однобортный кафтан с разрезными рукавами, а

под ним лосиный камзол.

Панталоны из лосиной кожи заправлялись в высокие черные сапоги со шпорами. Небольшая

треугольная шляпа черного цвета по краям подшивалась белой тесьмой. Епанча была темно-зеленой. Крест-накрест

поверх кафтана надевались фузея и лядунка с порохом.

Офицерский мундир отличался только золоченными

пуговицами на кафтане и портупеей из узкого зотого галуна.

Драгуны - это вид кавалерии в европейских и русских армиях XVII-XX вв., предназначенный для действий в

конном и пешем строю. Появились они во Франции в XVI в., когда маршал Бриссак во время оккупации

Пьемонта (1550-1560) посадил на коней смелых, отборных пехотинцев и применил этот отряд для

быстрых набегов. Драгунские полки впервые появились при Людовике XIV в 1668 г. В армии Петра Первого

кавалерия состояла только из драгун. Драгуны Петра Первого могли сражаться как в пешем так и в конном

строю.

Из Римско-Католической службы был приглашен генерал-фельдмаршал Георг Бенедикт фон Огильви для

формирования правил устройства полков. По предложению Огильви, Высочайше опробованному Петром

12 октября 1704 г., кавалерийским полкам определялось состоять из 12 рот в числе 1239 человек.

Однако на практике полки формировались в 1000 человек с разделением на 10 драгунских фузилерных рот.

Вооружение драгун составляли укороченное ружье - фузея, пистолеты и палаш. У всех нижних чинов при

седле имелись топор, лопата и кирка. За умение вести бой в пешем и конном строю, а также широкий

набор вооружения драгунский полк считались наиболее эффективным подразделением в бою.

Драгунский полк имел 2 легкие пушки, прислуга которых также была посажена на коней. Действуя

одними драгунами, князь Меншиков Александр Данилович разбил шведов под Капищем в 1706 г.

Тактика боя в конном строю была перенята у шведской кавалерии. В атаку кавалерия шла в карьер

без выстрела. Чтобы драгуны не злоупотребляли пешим строем и не слишком полагались на порох,

Петр дает им указание:

«Отнюдь из ружей не стрелять прежде того, пока неприятеля… в конфузию

приведут, но с едиными шпагами наступать…»

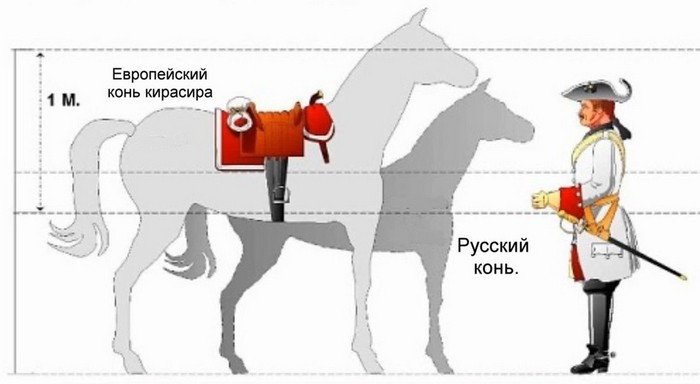

Лошади в коннице Петра I.

В России времен Петра Первого отсутствовали породистые лошади, выращенные специально для кавалерии.

Использовались татарские лошади, так называемые ногайские. Кони капризные, низкорослые. В

кавалерийском

бою жизненно необходимо держать плотный строй. Побеждали всадники с послушными дисциплинированными

лошадьми.

Из-за плохой выучки татарских лошадей драгунские полки Петра Первого больше подходили

для преследования отступающей пехоты или набегов вглубь территории противника.

Встреча с регулярной кавалерией западных армий не сулила ничего хорошего.

К концу царствования Петра регулярная армия насчитывала в своих рядах более

200 тысяч солдат всех родов войск и свыше 100 тысяч нерегулярной казачьей конницы

и калмыцкой кавалерии. Для 13 млн. населения петровской России это было тяжёлое бремя -

содержать и кормить такое многочисленное войско. По смете, составленной в 1710 году, на содержание

полевой армии, гарнизонов и флота, на артиллерию и другие военные расходы шло немногим более трёх

миллионов рублей. На остальные нужды казна тратила только 800 тысяч с небольшим: войско поглощало

78 % всего бюджета расходов.

Фузелер Белгородского пехотного полка (в центре), матрос (слева), драгун армии Петра I,

1712-1721 гг., рисунок Николая Зубкова

Фузелер Белгородского пехотного полка в 1717 г. (Тобольского в 1712, Владимирского в 1714, Великолукского в 1715, Московского в 1718).

Белые полотняные штиблеты, часто изготовленные из старых палаток, появились в русской армии

после похода в Померанию в 1712 г.

Кафтаны армейской пехоты с 1712 г. отличал отложной воротник и отсутствие пуговиц на обшлагах,

солдатам перестали выдавать камзолы - их теперь следовало шить из старых кафтанов.

Головной убор типа карпус и кожаные штаны дополняют типичный образ солдата 1710-х гг.

Штаны часто изготавливали из кожи. Манера отворачивать полы кафтана, вероятно, появилась

ближе к концу 1710-х гг., а широко распространилась уже в 1720-е гг.; судя по

немногочисленным изображениям так чаще носили драгуны. Мушкетоны активно использовались

в полках Финляндского корпуса, их выдавали по 140 штук на полк.

Драгун Сибирского полка в 1718-1719 гг. в красной епанче с синим подбоем и в карпузе с

шестью малыми и одной большой пуговицами согласно регламенту 1712 г. Отвороты карпуза

можно заворачивать несколькими способами, как показано на драгуне и на фузелере.

Костюм матросов также следовал западноевропейским образцам, включая шерстяные шляпы,

сохранившиеся в гардеробе Петра. Мундир чаще всего состоял из сермяжных бострогов и штанов,

и лишь у матросов старших статей был цветным. Красные кушаки, похоже, были характерны

для русского матросского костюма весь 18 век.

Для разрешения вопроса финансирования армии Пётр велел указом от 26 ноября

1718 года сосчитать количество податного населения России, всем землевладельцам,

светским и церковным, было приказано дать точные сведения, сколько у них по деревням

живёт душ мужского пола, включая стариков и младенцев. Сведения потом проверили особые ревизоры.

Затем точно определили количество солдат в армии и вычислили, по сколько душ, насчитанных по переписи,

приходится на каждого солдата. Затем вычислили, сколько стоит в год полное содержание солдата.

Тогда стало ясно, каким налогом следует обложить каждую платящую подати душу, чтобы покрыть все

расходы по содержанию армии. По этому расчёту на каждую податную душу пришлось:

74 копейки на

владельческих (крепостных) крестьян,

1 рубль 14 копеек на государственных крестьян и

однодворцев;

1 рубль 20 копеек на мещан.

Указами 10 января и 5 февраля 1722 года Пётр изложил Сенату и самый способ

прокормления и содержания армии, предлагал произвести «раскладку войска на землю».

Полки военные и пешие должны были содержать их. В новозавоёванных областях - Ингрии, Карелии,

Лифляндии и Эстляндии - не было произведено переписи, и сюда должны были назначаться на постой

полки, прокорм которых был возложен на отдельные провинции, не нуждавшиеся в постоянной военной охране.

В Военной коллегии составили роспись полков по местностям, а

для самого расквартирования командировали 5 генералов, 1 бригадира и 4 полковников -

по одному в каждую губернию. Получив от Сената для раскладки, и из Военной коллегии

список полков, которые в данной местности предстояло расположить, посланный штаб-офицер,

прибыв в свой округ, должен был созвать местное дворянство, объявив ему правила раскладки и

пригласить к содействию раскладчикам. Полки размещались так: на каждую роту отводился сельский

округ с таким количеством населения, чтобы на каждого пехотинца приходилось 35 душ, а на конного

- 50 душ мужского населения. Инструкция предписывала раскладчику настаивать на расселении полков

особыми слободами, чтобы не расставлять их по крестьянским дворам и тем не вызвать ссоры крестьян с

постоялыми.

С этой целью раскладчики должны были уговаривать дворян построить избы, по одной

для каждого унтер-офицера и по одной для каждых двух солдат. Каждая слобода должна

была вместить в себе не менее капральства и находиться в таком расстоянии от другой,

чтобы конная рота была размещена на протяжении не далее 10 вёрст, пешая - не далее 5 вёрст,

конный полк - на протяжении 100, а пеший - 50 вёрст. В середине ротного округа предписывалось

дворянству построить ротный двор с двумя избами для обер-офицеров роты и с одной для низших служителей;

в центре расположения полка дворяне обязывались выстроить двор для полкового штаба с 8 избами,

госпиталем и сараем.

Расположив роту, раскладчик передавал ротному командиру список деревень, по которым

рота размещена, с обозначением числа дворов и занесённого в перечень количества

душ в каждой; другой такой же список раскладчик вручал помещикам тех деревень. Точно так

же он составлял список селений, по которым размещался целый полк, и передавал его полковому

командиру. Дворяне каждой провинции должны были сообща заботиться о содержании размещённых в

их местности полков и для этого избрать из своей среды особого комиссара, на которого и возлагалось

заботиться о своевременном сборе денег на содержание полков, поселённых в данной местности, и вообще

быть ответственным перед дворянством приказчиком и посредником сословия в сношениях с военной властью.

С 1723 года этим выборным земским комиссарам предоставляется исключительное право сбора подушной

подати и недоимок.

Полк, поселённый на данной местности, не только жил за счёт населения, содержавшего его,

но и должен был, по замыслу Петра, сделаться орудием местного управления: кроме строевых

учений на полк возлагалось множество чисто полицейских обязанностей. Полковник с офицерами

обязаны были преследовать воров и разбойников в своём дистрикте, то есть в месте расположения полка,

удерживать крестьян своего округа от побегов, ловить бежавших, наблюдать за беглыми, приходящими в

дистрикт со стороны, искоренять корчемство и контрабанду, помогать лесным надсмотрщикам в преследовании

незаконных лесных вырубок, посылать с чиновниками, которые командируются в провинции от воевод,

своих людей, чтобы эти люди не позволяли чиновникам разорять уездным обывателей, а чиновникам

помогали справляться со своевольством обывателей.

По инструкции, полковое начальство должно было сельское население уезда «от всяких

налогов и обид охранять». В. О. Ключевский пишет по этому поводу:

«На деле это

начальство, даже помимо своей воли, само ложилось тяжёлым налогом и обидой на местное

население и не только на крестьян, но и на землевладельцев. Офицерам и солдатам воспрещено

было вмешиваться в хозяйственные распоряжения помещиков и в крестьянские работы, но пастьба

полковых лошадей и домашнего офицерского и солдатского скота на общих выгонах, где пасли

свой скот и землевладельцы и крестьяне, право военного начальства требовать в известных

случаях людей для полковых работ и подвод для полковых посылок и, наконец, право общего

надзора за порядком и безопасностью в полковом округе - всё это должно было создавать

постоянные недоразумения у военного начальства с обывателями.»

Обязанное следить за плательщиками подушной подати, кормящей полк,

полковое начальство производило этот надзор самым неудобным для обывателя

способом: крестьянин, если хотел уйти на работу в другой дистрикт, должен был

получить отпускное письмо от землевладельца или приходского священника. С

этим письмом он шёл на полковой двор, где это отпускное письмо регистрировал

в книге земский комиссар. Вместо письма крестьянину выдавался особый билет за подписью и печатью

полковника.

Предположенные отдельные солдатские слободы нигде выстроены не были,

а начатые не были закончены, и солдаты размещались по обывательским дворам.

В одном указе 1727 года, вводившем некоторые изменения в сборе подушной подати,

правительство само признало весь вред от такого размещения солдат, оно признало,

что:

«...бедные российские крестьяне разоряются и бегают не только от хлебного недорода

и подушной подати, но и от несогласия у офицеров с земскими правителями, а у солдат

с мужиками драки были постоянные.»

Наиболее тяжёлым бремя военного постоя становилось в периоды сбора подушной подати,

которую собирали земские комиссары с прикомандированными к ним «для аншталту»,

то есть для порядка, военными командами с офицером во главе. Подать вносилась

обыкновенно по третям, и три раза в год земские комиссары с воинскими людьми объезжали

сёла и деревни, производя сборы, взимая штрафы с неплательщиков, распродавая добро

неимущих, кормясь за счёт местного населения. Мнение Меншикова и других высоких чинов, представленное

в Верховный Тайный Совет в 1726 году гласит:

«Каждый объезд продолжался два месяца:

шесть месяцев в году сёла и деревни жили в паническом страхе под гнётом или в ожидании

вооружённых сборщиков. Мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат,

комиссаров и прочих командиров; крестьянских пожитков в платеже податей недостаёт, и

крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врознь бегут;

командиры, часто пременяемые, такого разорения не чувствуют; никто из них ни о

чём больше не думает, как только о том, чтобы взять у крестьянина последнее в подать

и этим выслуживаться.»

В 1725 году Сенат указывал, что:

«Платежом подушных

денег земские комиссары и офицеры так притесняют, что крестьяне не только пожитки и

скот распродавать принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за бесценок отдают

и оттого необходимо принуждены бегать за чужие границы.»

Бегство крестьян достигло огромных размеров: в Казанской губернии

в местности расселения одного пехотного полка менее чем через два

года такого военно-финансового хозяйствования полк не досчитывал в

своём дистрикте 13 тысяч душ, что составляло больше половины ревизских

душ, обязанных их содержать.

Производство в чины в Петровской армии происходило в порядке строгой постепенности.

Каждая новая вакансия замещалась по выбору офицеров полка; в чин до капитана

утверждал командир «генеральства», то есть корпуса - генерал-аншеф, а до полковника -

фельдмаршал. Патенты на все чины до 1724 года выдавались за подписью самого государя.

Производство в полковничьи и генеральские чины зависело от государя.

Чтобы родовые связи,

покровительство, приязнь и дружба не проводили в среду офицерства людей, не знакомых с

военным делом, Пётр указом 1714 года постановил:

«Так как многие производят сродников

своих и друзей в офицеры из молодых, которые с фундамента солдатского дела не знают, ибо

не служили в низких чинах, а некоторые служили только для вида по нескольку недель или

месяцев, поэтому таким требуется ведомость, сколько таких чинов есть с 1709 года, а

впредь сказать указ, чтоб и дворянских пород и иных со стороны отнюдь не писать,

которые не служили солдатами в гвардии»

Списки производимых в чины лиц Пётр часто просматривал сам.

В 1717 году Пётр разжаловал подполковника Мякишева

«в

Преображенский полк

в бомбардирскую роту в солдаты для того,

что он тот чин достал происком, а не службой». Царь следил, чтобы дворяне,

поступившие солдатами в гвардейские полки, проходили в них известное военное

образование, «приличное офицерству». В особых полковых школах дворянские недоросли

(до 15-летнего возраста) проходили арифметику, геометрию, артиллерию,

фортификацию, иностранные языки. Обучение офицера не прекращалось и после

поступления на службу. В

Преображенском полку

Пётр требовал, чтобы

офицеры знали «инженерство». Для этого в 1721 году при полку была

учреждена особая школа. Сделав гвардейские полки как бы школами

для изучения всего, что «доброму офицеру ведать надлежит»,

продолжалась и практика обучения за границей. В 1716 году был

издан Воинский устав, строго определявший права и обязанности военных их службу.

Мушкетеры и пикинеры Ярославского пехотного полка, рисунок Александра Аверьянова

по реконструкции Вадима Егорова.

В 1716 г. по желанию Петра I его племянница Екатерина Иоанновна вышла замуж за герцога

Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда. Этот брак был вызван политическими соображениями.

Отлично понимая, что власть его нового родственника держится в герцогстве во многом на русских штыках,

Петр в 1717 г. принял решение оставить в Мекленбурге два пехотных полка (Вятский и Ярославский) с приданными

им двумя гренадерскими ротами. Эти полки переходили под командование самого Карла Леопольда, который

должен был их содержать за свой счет. Формально эти войска должны были составить личную гвардию

герцогини Екатерины Иоанновны.

Поступая «во услугу Его Светлости», пехота получила мекленбургские знамена

(по два на полк или по одному на батальон). Согласно описанию 1719 г., знамена Ярославского полка

были из тафты - одно белое, другое васильковое, «на них гербы мекленбургские на золоте».

На время пребывания в Мекленбурге обмундирование русской пехоте также полагалось от герцога

Карла Леопольда. В 1718 г. оба полка получили «васильковый мундир». Плащи и прочие вещи остались российские.

В результате Петровских преобразований Россия получила постоянную,

регулярную, централизованно снабжаемую, современную армию, которая

впоследствии на протяжении более чем столетия (до

Крымской войны)

успешно воевала в том числе и с армиями ведущих европейских держав

(Семилетняя война,

Отечественная война 1812 года). Также

новая армия

послужила средством, позволившим России переломить ход борьбы с Османской

империей, получить выход к Чёрному морю и распространить своё влияние на

Балканах и в Закавказье. Однако, преобразование армии было частью общего

курса на абсолютизацию власти монарха и ущемление в правах самых различных

социальных слоёв российского общества. В частности, несмотря на упразднение

поместной системы, с дворян не была снята обязанность службы, а

функционирование промышленности, необходимой для технического оснащения армии,

обеспечивалось путём использования крепостного труда наряду с вольнонаёмным.

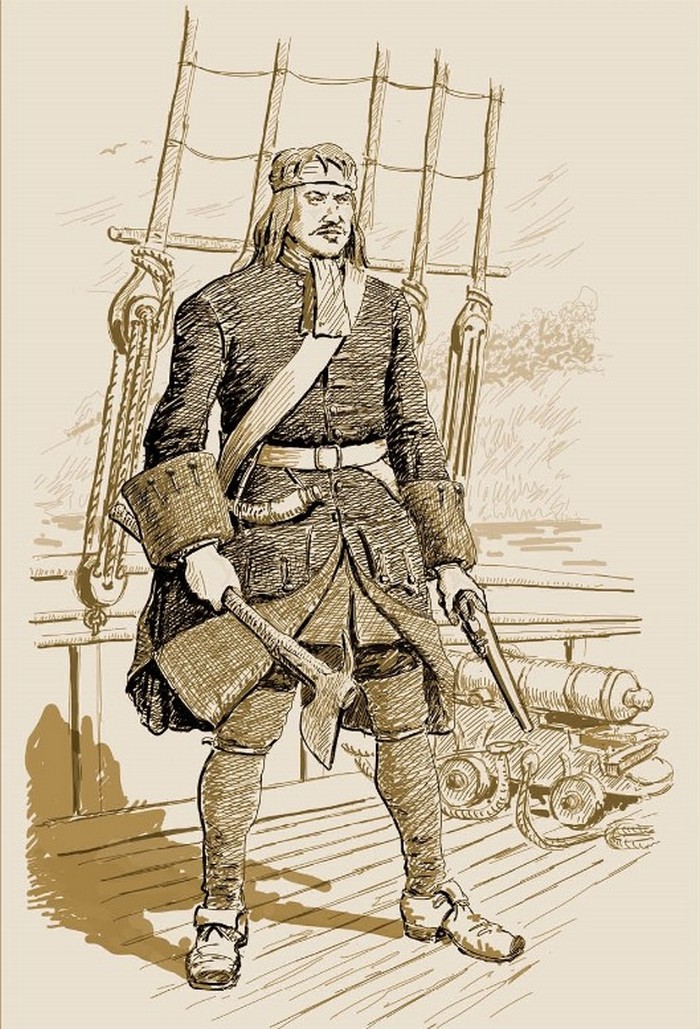

Морская пехота Петра Великого.

27 ноября 1705 года, император Петр I подписал указ о формировании полка морских солдат.

Во второй половине XVI в. в составе экипажей кораблей флотилии, созданной по приказу Ивана Грозного,

формировались специальные команды стрельцов (морских солдат), ставших прообразом морских пехотинцев.

Морской солдат Петра I

В 1669 г. первый русский военный парусный корабль «Орел» имел команду 35 чел. из морских солдат

(нижегородских стрельцов) во главе с командиром Иваном Доможировым, предназначенную

для абордажно-десантных действий и несения караульной службы.

Во время

Азовских походов

на судах Азовского и Балтийского флотов успешно действовали в качестве частей

морской пехоты наиболее боеспособные

Преображенский

и

Семеновский

полки, из состава которых был

сформирован Морской регимент (полк) в количестве 4254 чел. Командиром четвертой роты числился под

именем Петра Алексеева сам Петр I.

В 1701-1702 гг. началась борьба отрядов русской армии, действовавших на небольших гребных судах

(стругах, карбасах и др.), со шведскими озерными флотилиями на Ладожском и Чудском озерах.

Эти отряды, формировавшиеся из личного состава проходивших во флоте службу армейских пехотных полков

Островского, Толбухина, Тыртова и Шневецова, в результате ряда абордажных боев одержали победу над

шведскими флотилиями, состоявшими из крупных парусных кораблей, имевших сильную артиллерию и

укомплектованных профессиональными экипажами. Боевые действия этих полков отличались дерзостью,

храбростью и решительностью.

По-настоящему оценить роль морских солдат в ходе Северной войны Петр I смог, приняв участие в

абордажном бою в мае 1703 г.,

когда в устье Невы были захвачены два шведских корабля. Важную роль сыграла

морская пехота в обороне острова Котлин, где ярко проявились героизм, мужество и отвага

полков Толбухина и Островского, вписавших немало славных страниц в боевую историю России.

Излагая свои взгляды на строительство флота в 1704 году, Петр I писал:

«Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря)... капралов и сержантов взять

из старых солдат ради лучшего обучения строю и порядкам».

16 ноября 1705 года в городе Гродно был сформирован первый морской полк графа Федора Головина, имевший

в своем составе 1200 человек (два батальона по пять рот, в т.ч. 45 офицеров, 70 унтер-офицеров) и ставший

родоначальником морской пехоты в России. Эту дату и принято считать за точку отсчета в истории российской

морской пехоты.

Полк графа Головина предназначался для службы в абордажно-десантных командах на боевых кораблях парусного флота.

Комплектование полка осуществлялось не рекрутами, а подготовленным личным составом армейских частей, что было

вызвано повышенными требованиями к боевой подготовке морской пехоты и более сложными боевыми задачами,

возлагаемыми на нее (по сравнению с армейскими частями).

Опыт боевого использования вновь созданной части в ходе Северной войны показал, что полковая

организация морской пехоты не соответствовала организационной структуре флота и не позволяла правильно

применять ее в боевых условиях. Ввиду этого морской полк был расформирован, и в 1712-1714 годах из его

личного состава и армейских частей, прикомандированных к флоту, были созданы пять морских батальонов:

«Батальон вице-адмирала» - для службы в абордажно-десантных командах на кораблях авангарда эскадры

«Батальон адмирала» - для службы на кораблях центра эскадры

«Батальон контр-адмирала» - для службы на кораблях арьергарда эскадры

«Галерный батальон» - для службы на боевых судах галерного флота

«Адмиралтейский батальон» - для караульной службы и выполнения других задач.

Морская пехота, включавшая галерный батальон и прикомандированные к флоту гвардейские и пехотные полки

десантного корпуса, действовала в составе абордажно-десантных команд. Гребцами на судах были морские пехотинцы.

В составе экипажа скампавеи, насчитывавшей 150 чел., только 9 являлись моряками (штурман, шкипер, боцман и др.),

остальные были офицерами, унтер-офицерами и солдатами морской пехоты. Командовал скампавеей, как правило,

старший из находившихся на корабле офицеров морской пехоты.

Убедившись в неспособности союзников датской и саксонской армий активно и согласованно действовать против

Швеции, Петр I решил овладеть Финляндией, а затем нанести мощный удар по Швеции через Ботнический залив и

принудить ее к заключению выгодного для России мира.

В течение нескольких месяцев велась напряженная подготовка к предстоящей кампании. Петр I и его сподвижники

в кратчайший срок создали специальную тактику морской пехоты галерного флота, включавшую порядок посадки

войск десанта на суда, переход их морем, высадку десанта и боевые действия на берегу.

2 мая 1713 г. галерный флот с десантным корпусом в составе 16 полков численностью около 16000 чел. под

командованием Апраксина и корабельный флот под командованием Петра I вышли в море и направились в финские шхеры.

В бою при р. Пелкиной 6 октября 1713 г. русские войска атаковали позиции противника с фронта, одновременно

совершив глубокий обход их с фланга силами специально выделенного сводного отряда из десяти полков десантного

корпуса общей численностью 6000 чел. под командованием генерал-поручика М. М. Голицына, одного из лучших

военачальников русской армии.

На рассвете 6 октября, после успешной ночной переправы на плотах через озеро Маллас-Веси, отряд Голицына

вышел в тыл укрепленной позиции шведов и стремительно атаковал противника, отступившего в направлении Таммерфорса.

Одновременно русские войска атаковали шведов с фронта и при поддержке артиллерии форсировали реку.

Противник дважды отбивал атаки русских войск, но после третьей атаки обратился в бегство, потеряв

600 чел. убитыми, 244 чел. пленными и оставив на поле боя 8 орудий.

В бою при р. Пелкиной сводный отряд десантного корпуса впервые применил новые для того времени способы

ведения боя в условиях озерно-лесистой местности: глубокий обход фланга противника с переправой на

плотах и высадкой десанта в тыл, решительный штыковой удар и атаку колонной.

В кампанию 1714 г. планировалось в тесном взаимодействии армии с галерным и корабельным флотами полностью

овладеть Финляндией, занять Або-Аландские острова и создать базу для высадки десантов на территорию Швеции.

В Тверминской бухте галерный флот был вынужден остановиться, так как дальнейший путь ему преградила шведская

эскадра адмирала Ватранга. К этому времени находившийся в районе Або отряд Голицына, лишенный поддержки

артиллерии галерного флота и не получивший ожидаемых боеприпасов и продовольствия, был вынужден отойти

к Поэ-Кирке, где погрузился на оставленные Апраксиным суда и впоследствии соединился с основными силами

галерного флота.

27 мая 1714 г. произошло

Гангутское сражение,

непосредственное участие в котором приняли два гвардейских,

два гренадерских, одиннадцать пехотных полков и галерный батальон морской пехоты - всего около 3433 чел.,

не считая офицеров. На скампавеях этих полков в бою участвовали около 240 моряков.

За два года войны морской пехоте пришлось перенести тяготы и лишения суровых условий Финляндии, быть

на краю голодной смерти, бить шведов с плотов, выполнять на скампавеях тяжелую работу гребцов.

В

Гангутском сражении

она участвовала в абордажном бою на море в крайне тяжелых условиях против превосходящих

сил противника.

Гангутская победа имела важное военно-политическое значение. Она стала первой морской победой, после

которой Россия по праву заняла достойное место в ряду морских держав. Сражение при Гангуте имело и

стратегическое значение: был открыт вход галерному флоту в Ботнический залив и созданы условия

русскому корабельному флоту для активных действий в южной и средней частях Балтийского моря. Оно также

показало значение тесного взаимодействия галерного флота с полками десантного корпуса.

Успешное осуществление прорыва вражеской эскадры стало возможным благодаря искусству и смелости моряков,

но победа 27 мая 1714 г. была почти исключительно делом гвардейских и пехотных полков десантного

корпуса морской пехоты. Руководил боем авангарда армейский генерал Вейде, удостоенный высшей награды -

ордена Андрея Первозванного.

После неудачи мирных переговоров со шведами на Аландском конгрессе 1718-1719 гг. Петр I решил нанести

удар по Швеции со стороны Финляндии.

В 1719 г. десантный корпус под командованием генерал-адмирала Апраксина (ок. 20000 чел.), действуя

на побережье от Стокгольма до Норчепинга, высадил 16 десантов в составе от 1 до 12 батальонов. Другая

часть корпуса под командованием генерал-майора П. П. Ласси (3500 чел.) осуществила высадку 14 десантов в

районе между Стокгольмом и Гефле.

Русское правительство рассматривало действия десантного корпуса как средство заставить Швецию,

не потерявшую надежду на помощь английского флота, согласиться на мир.

В 1721 г. русский десантный отряд под командованием Ласси вновь высадился на территорию Швеции,

где уничтожил 13 заводов, в т. ч. один оружейный, захватил 40 небольших шведских судов и много

военного имущества.

Атаки русского галерного флота на побережья Швеции, истощение сил страны и моральная подавленность населения,

а также тщетность надежд на английскую помощь и полный провал английской политики запугивания России заставили

шведское правительство заключить мир с Россией на продиктованных Петром I условиях.

Дальнейшее развитие тактика морской пехоты получила в ходе

Персидского похода 1721-1723 гг.,

в котором приняли участие 80 рот бывшего десантного корпуса морской пехоты,

впоследствии сведенные в 10 полков двухбатальонного состава. Действия этих полков, прославивших русскую

морскую пехоту в годы Северной войны, в Дербенте, Баку и Сальянах в Каспийском море, оказали значительное

влияние на военно-политическую обстановку в Закавказье и обеспечили безопасность юго-восточных границ России.

В 1733-1734 гг., в связи с возникшими финансовыми затруднениями, была проведена реорганизация флота и

морской пехоты, численность которой сократилась на 700-750 чел. По указу императрицы Анны Ивановны в

Балтийском море вместо отдельных батальонов были созданы два полка трехбатальонного состава.

В ходе

Турецкой войны 1735-1739 гг.

из личного состава двух полков Балтийского флота был сформирован сводный

батальон морской пехоты в количестве 2145 чел., принявший деятельное участие в

осаде и взятии Азова.

Яркой страницей в многообразной деятельности полков было участие 46 чел. (3 офицера и 43 нижних чинов) во

второй экспедиции Беринга 1733-1743 гг. (исследование Камчатки, Южно-Курильских и Алеутских осторовов, достижение южного

побережья Аляски, подтверждение существования пролива между Азией и Америкой).

Литература.

П. Дирин «История лейб-гвардии Семеновского полка», Санкт-Петербург, типография Эдуарда Гоппе,

Вознесенский проезд 53, 1883 г.

Штабс-капитан Еленев «Историческая хроника 63-го пехотного Углицкого полка », типо-литография и

переплетная

Б. А. Букаты, Варшава, Вспульная 46, 1908 г.

Гвардии полковник П. А. Иванов «Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии от Петра

Великого

до наших дней», типография Н. Тиблена и К, Санкт-Петербург, 1864 г.

Великанов В. С. Инициативы генерал-фельдмаршала Г. Б. Огильви по реформированию русской армии в 1704-1705

гг.,

Воен.-истор. журнал. 2015. № 5.

Борис Мегорский «The Russian Army in the Great Northern War 1700-21 Organisation, Materiel, Training and Combat Experience, Uniforms», 2018 г.

«Наш восемнадцатый век. Военный сборник»